Emprise de l’Église, désintéressement de l’État: un régime qui a fait du Québec le cancre de la scolarisation en Amérique et en Europe. Il y a soixante ans, même après une première loi sur la fréquentation scolaire obligatoire, les élèves décrochaient au primaire. Aujourd’hui, on cherche comment raccrocher jusqu’à 18 ans les 15 % d’adolescents qui abandonnent sans diplôme d’études secondaires.

Boycottage des taxes, vol de registres scolaires, commissaires menacés, saccage et même incendies d’écoles: la première tentative d’améliorer la fréquentation scolaire, en 1845, embrasa les campagnes. Le Québec prendra cent ans pour venir à bout des «éteignoirs», ces opposants à la diffusion de la connaissance parmi le peuple. Avec pour conséquence que, lorsque l’école devient obligatoire jusqu’à 14 ans en 1943, au moins la moitié des francophones quittaient l’école avant la fin du primaire.

L’Ontario a légiféré dès 1871, la plupart des autres provinces l’ont fait avant 1910, mais au Québec la loi arrive «douze ans après celle du Vatican!», s’insurge encore l’historien Pierre Graveline.

Quand le premier ministre libéral Adélard Godbout se donne pour objectif en 1939 d’enfin rendre l’instruction obligatoire au Québec, il nomme Victor Doré au poste de surintendant de l’instruction publique. «Nous nous ferons battre, s’il le faut, mais nous passerons cette loi afin de préparer pour demain une génération plus instruite», promet Godbout.

Avec le secrétaire provincial Hector Perrier, Doré convaincra un à un les évêques qui siègent au Comité catholique du Conseil de l’instruction publique d’appuyer une loi sur l’instruction obligatoire de 6 à 14 ans. Fort des statistiques catastrophiques sur la fréquentation scolaire qu’a fournies l’Alliance des professeurs de Montréal — 50 % de décrochage au primaire! — il convainc 21 membres du comité. Six votent contre, rapporte Le Devoir du 18 décembre 1942. En avril 1943, l’Assemblée législative dit oui. Le Québec se lance dans le rattrapage d’un très sérieux retard en matière d’éducation.

Cent ans de lutte et de noirceur

Quand, en 1845, il essaie de forcer tous les parents d’enfants âgés de 5 à 14 ans à payer une taxe scolaire pour encourager la fréquentation des classes, le surintendant à l’instruction publique, Jean-Baptiste Meilleur, «n’a pas beaucoup de succès», souligne d’un euphémisme l’historienne Andrée Dufour, en référence au soulèvement d’une vive contestation populaire.

Tous les projets de loi meurent ensuite au feuilleton, si bien qu’au tournant du XXe siècle 12 % des élèves de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) atteignent l’équivalent de la fin du secondaire. Environ 30 % de la population est illettrée. «Et c’était bien pire en campagne!», ajoute l’auteure d’Histoire de l’éducation au Québec.

«Les Canadiens français vivent dans des fermes d’autosubsistance. Ils avaient besoin de la main-d’oeuvre de leurs enfants», explique Pierre Graveline, qui a également pondu un ouvrage sur la question. «Les petits vont à l’école l’été, les grands, l’hiver, rappelle Andrée Dufour. À ce rythme, ça prend énormément de temps pour progresser.»

L’élite se désintéresse de l’école publique, les établissements sont insuffisants et mal pourvus, les enseignantes de rang sont sous-payées et l’industrialisation déplace les enfants des champs vers les usines de textile, de chaussure et de tabac, où ils gagnent le quart du salaire d’un adulte.

L’Église catholique s’oppose à toute tentative de démocratisation de l’éducation: «Il faut bien se garder d’élever l’enfant pour une autre condition que celle dans laquelle il est appelé à vivre. Le propre de la vraie éducation ne doit pas être de déplacer socialement l’élève», peut-on lire dans le journal clérical Mélanges religieux. Un «véritable intégrisme», soutient Pierre Graveline, qui rappelle que, «pendant ce temps-là, le système d’éducation anglophone se développait!»

La véritable démocratisation de l’école

Les effets de la loi promulguée en 1943 tardent pourtant à se faire sentir. «Elle était peu appliquée, dit Pierre Graveline. Il n’y avait même pas de ministère de l’Éducation!» Vers 1960, 30 % des élèves atteignent la 9e année, 14 %, la 11e.

Vrai qu’il «y a eu résistance, note Andrée Dufour. Mais l’idée passe tranquillement dans les mœurs. Tout le monde en parlait. Les syndicats et le journal Le Devoir à l’avant-plan.»

Quand la commission Parent voit le jour, le Québec est prêt. «C’est gratuit, obligatoire jusqu’à 15 ans, on ouvre des polyvalentes et des cégeps. Enfin», soupire Pierre Graveline.

Les Québécois développent un grand appétit pour l’éducation. «Pour tous les parents, les enfants devaient aller à l’université, poursuit-il. Il y a eu excès, avant qu’on ne se rende compte qu’il y a des métiers qu’on avait négligés. Dans les années 70, c’était plutôt mal vu que ça ne te tente pas, les études universitaires!» Moins de dix ans après 1968, la fréquentation des universités a augmenté de 350 %.

L’école jusqu’à 18 ans?

Le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires continue à progresser. À l’année scolaire 2006-2007, 86 % des jeunes Québécois ont pu encadrer leur diplôme à l’âge «typique» (16 à 18 ans), selon les données de Statistique Canada dévoilées en septembre. La fréquentation des cours pour adultes ajoute à la cohorte des diplômés. Si bien que le Québec n’a pas à avoir honte de sa position par rapport aux pays de l’OCDE. Mais les disparités entre garçons et filles ou entre les milieux favorisés et défavorisés sont criantes.

Pour contrer le décrochage, Philip Oreopoulos, professeur à l’Université de Toronto, croit que le fait de porter l’âge de la fréquentation obligatoire à 18 ans ou jusqu’à l’obtention du diplôme d’études secondaires pourrait être une mesure efficace. «Personne n’aime être forcé d’aller à l’école, concède celui qui étudie les effets de la fréquentation scolaire depuis plusieurs années. Dans un monde idéal, tout le monde resterait sagement à l’école jusqu’à 18 ans sans même envisager le décrochage.» Mais, comme il n’y a pas de monde idéal, il faut agir, précise-t-il. «On devra faire respecter la loi au début, puis plus personne ne penserait à décrocher, tant ça deviendrait ancré dans les mœurs.»

Dans ses recherches, il a observé le bénéfice net que donne une seule année de plus passée sur les bancs d’école, «même si, sur le coup, les jeunes ne le perçoivent pas. Mais, quelques années plus tard, ils occupent de meilleurs emplois et gagnent un peu plus.»

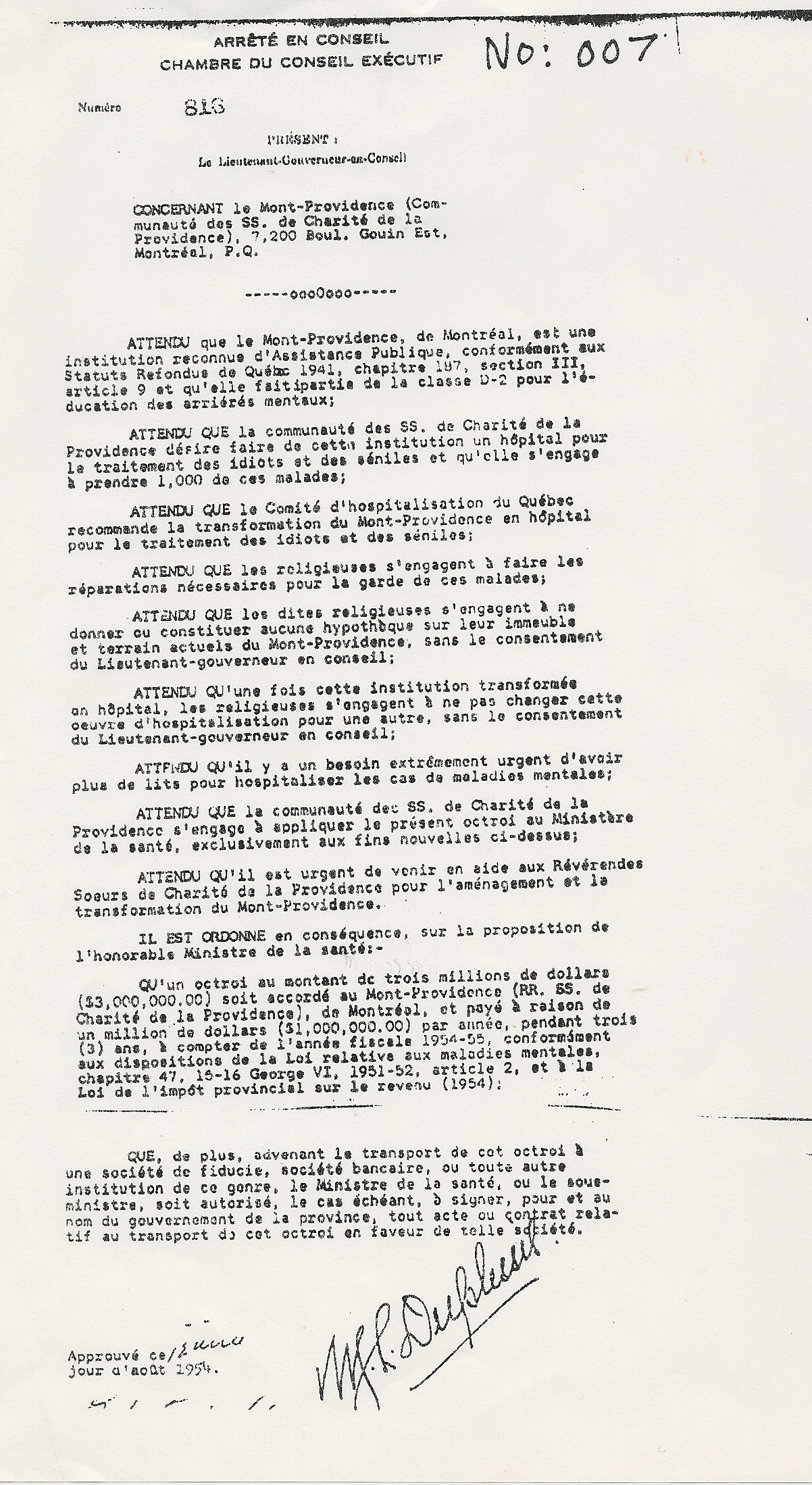

le décret

le décret