Un premier collège classique pour filles est créé en 1907

Un premier collège classique pour filles est créé en 1907

Charlemagne aura peut-être un jour eu cette idée folle, mais qui oserait aujourd’hui critiquer le bien-fondé de l’école? Certes, il se trouvera toujours des élèves qui, rebutés par l’idée de se retrouver entre quatre murs, grommelleront en s’y rendant tous les matins. C’est qu’ils ignorent encore toutes les luttes qui ont été menées pour que les portes du savoir leur soient grandes ouvertes.

Difficile, en effet, de croire qu’il fut une époque où l’école — même primaire — était un luxe. Au tout début du XXe siècle, dans un Québec extrêmement pieux et rural, elle est élitiste et contrôlée par le clergé. L’enseignement supérieur, dans les quelques collèges (7e à 11e année), d’autres offrant le cours classique (jusqu’au bac ès arts), et plus tard dans l’une des trois universités existantes, est réservé aux enfants de médecin, d’avocat, de notaire…

À l’époque, les parents des élèves doivent payer une rétribution mensuelle à la commission scolaire et assumer le coût des manuels, qui est plutôt élevé. En 1910, les dépenses scolaires d’une famille de cinq enfants représentent près de deux semaines de salaire. Et, signe que l’instruction n’était pas valorisée, la rémunération annuelle d’une institutrice ne dépassait pas les 150 $.

Ainsi, les familles, qui sont très nombreuses, n’ont pas les moyens d’envoyer leurs rejetons se faire instruire. Pire, elles n’en voient pas l’utilité. «Dans le temps, on était retiré de l’école pour travailler et donner notre paye à nos parents. C’était ça, la norme, dans les familles pauvres», m’a raconté ma grand-mère maternelle, qui a fréquenté l’école jusqu’à la 5e année du primaire durant les années 30.

Avant la commission Parent — vaste enquête tenue de 1960 à 1966 qui a restructuré tout le système d’éducation au Québec et soutenu la création du ministère de l’Éducation — l’accès à l’école était aléatoire, résume Félix Bouvier, professeur au Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières. «Les gens qui voulaient vraiment s’instruire y arrivaient. Mais ils avaient de l’aide d’un oncle ou du curé qui finançait leurs études, de façon un peu secrète. Le système n’était pas égalitaire», explique-t-il.

L’enseignement professionnel public s’organise parallèlement aux niveaux secondaire, collégial et supérieur, mais il est réservé presque exclusivement aux garçons.

Contre l’orthodoxie de l’Église qui cherche à protéger le Québec de certaines idées «pernicieuses», des hommes politiques et des groupes tels que la Ligue de l’enseignement, le Congrès ouvrier et le Congrès du travail réclament une école «gratuite et obligatoire». Même Le Devoir mettra son grain de sel dans le débat en publiant une série d’articles sur l’importance de «l’école pour tous». Ce projet de société verra finalement le jour en 1943, alors que le Québec est la dernière province canadienne à adopter une loi sur l’instruction obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, qui devra être gratuite.

Duplessis et les femmes

Au fil de l’industrialisation, le besoin de scolariser les masses s’est fait sentir. Endettées, les écoles publiques de certaines commissions scolaires commencent, elles aussi, à enseigner le latin. Dans les régions, les sections classiques éclosent. L’éducation au niveau secondaire n’est plus l’apanage du sacerdoce. En 1951, le rapport de la commission Massey recommande notamment l’octroi d’une aide fédérale aux universités et un système étendu de bourses d’étude et de recherche. Maurice Duplessis, entêté, s’y opposera fermement jusqu’à sa mort: il n’y aurait pas d’ingérence du fédéral dans l’éducation! Et toute mesure facilitant l’accès au savoir aurait affaibli l’Église et détourné l’attention des jeunes filles.

Jusque-là, celles-ci avaient d’ailleurs été bien mal servies par l’école, dirigée par des congrégations religieuses. Au début du siècle, des pensionnats sont fréquentés non pas par la majorité, mais par une poignée de jeunes filles de la classe moyenne ou supérieure, tandis que d’autres vont en classe dans des écoles publiques mixtes. Exception de taille: une école de métiers féminins accueille les jeunes filles à Montréal et un collège classique est créé pour elles en 1907.

Les écoles ménagères, pour les rares filles qui atteignent les niveaux «complémentaire» et «supérieur», et les instituts familiaux, appelés «écoles de bonheur», s’ajoutent au portrait. Enfin, il faudra attendre 1903 pour voir une première Québécoise franchir le seuil de l’Université Laval et 20 ans de plus pour qu’elle soit imitée par d’autres.

Les limites de la gratuité

Au début des années 50, la province, qui conclut une entente pour percevoir un impôt sur le revenu, se lance dans une vaste entreprise d’évaluation des besoins des Québécois. La commission Tremblay, qui devait se pencher sur les problèmes constitutionnels, dut se préoccuper d’instruction. Parmi les 240 mémoires reçus, 140 abordent les problèmes d’éducation que connaît le Québec. La table était mise pour la commission Parent.

Le débat s’engage alors. Les uns croient que l’enseignement doit être gratuit jusqu’à l’âge de 16 ans et ensuite soutenu grâce à des prêts et bourses. D’autres croient que, au niveau postsecondaire, la facture doit revenir à l’étudiant qui, après tout, accède à un savoir supérieur qui lui bénéficiera en premier lieu.

Enfin, certains souhaitent l’entière gratuité, tout en faisant «payer intellectuellement» l’étudiant par de rigoureux examens d’entrée à l’université. «Rendons l’admission plus difficile, ne lui faisons pas faire la vaisselle», avait déclaré Pierre Dansereau, à l’époque doyen de la Faculté des sciences de l’Université de Montréal. Une revendication semble néanmoins faire l’objet d’un consensus: le fédéral doit payer sa part dans l’enseignement supérieur.

Aide financière et autochtones

De plus en plus nombreux, les étudiants se préoccupent de leur avenir. Le 6 mars 1958, quelque 20 000 d’entre eux organisent une grève d’un jour devant l’Assemblée législative, à laquelle participe Francine Laurendeau, fille d’André Laurendeau, politicien et journaliste du Devoir. Le but de la grève: rendre plus accessible l’enseignement universitaire.

Alors que les premières bourses versées à des universitaires québécois sont octroyées en 1940 — 60 étudiants reçoivent alors 150 $ chacun! — il faudra attendre 1966 avant que ne soit adoptée la première loi québécoise portant sur l’aide financière aux études. Quelque 50 000 étudiants s’en prévalent. Ensemble, ils empruntent 26 millions aux banques.

Les autochtones peuvent aussi bénéficier d’une aide financière pour effectuer des études postsecondaires. Les Métis et les Indiens non inscrits ne reçoivent, quant à eux, aucune aide spéciale, tandis que l’éducation des Cris est prise en charge financièrement par la commission scolaire qu’ils ont eux-même créée.

L’histoire de l’intégration des autochtones dans le réseau de l’éducation est d’ailleurs bien peu glorieuse pour le Québec et le Canada. Au début du XXe siècle, les modifications apportées à la Loi sur les Indiens ont enlevé la responsabilité juridique des parents envers leurs enfants. Avec la réforme de cette loi en 1951, le gouvernement fédéral a obligé ces derniers à fréquenter les pensionnats amérindiens qu’il avait mis en place. L’usage de leur langue y était interdit. Aujourd’hui, malgré de grands progrès, près de la moitié des autochtones ne détiennent pas un diplôme d’études secondaires.

Grèves et droits de scolarité

C’est aussi la décennie qui verra naître les collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps), en même temps qu’elle sera secouée par plusieurs grèves étudiantes. Ces mouvements de protestation ont tout à voir avec le financement des universités et les droits de scolarité. En 1989, l’ancien directeur du Devoir, Claude Ryan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science à l’époque, doublera en deux ans le montant des droits de scolarité, les faisant passer de 540 $ — montant qui était le même depuis 20 ans — à environ 1200 $. Résultat? Au début des années 90, les étudiants québécois sont deux fois plus nombreux à faire faillite.

Après un calme relatif, une autre tempête viendra balayer le réseau de l’éducation au Québec, celle des «Bourses du millénaire». En 1998, le gouvernement libéral de Jean Chrétien fait adopter le projet de loi C-36, qui permet de distribuer des bourses aux étudiants de toutes les provinces, ce qui ranime le spectre de l’ingérence du fédéral dans un champ de compétence provinciale. Loin de s’éteindre, le mouvement étudiant de protestation sera ravivé en 2004. En réponse aux coupes de 103 millions effectuées dans le Programme d’aide financière, des manifestations étudiantes finissent en une grève générale illimitée en 2005.

Si le Québec a réalisé l’impossible en rejoignant le peloton des pays les plus scolarisés en l’espace de 50 ans, il lui reste pourtant du chemin à faire. Car, fait inquiétant, l’éducation ne semble plus être plus une priorité à l’aube du nouveau millénaire. En 1966, au moment où se terminait le vaste chantier de la commission Parent, 41 % des Québécois souhaitaient que le gouvernement concentre ses efforts pour rendre l’instruction accessible à tous. Mais, en 2002, un sondage fait par Ad hoc recherche a révélé que la priorité accordée à l’éducation n’était souhaitée que par… 5 % de la population.

En dévoilant son projet de charte des valeurs québécoises le gouvernement Québécois vient réitérer le principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Selon la première ministre Marois : « Le principe le plus fondamental, c’est l’égalité homme-femme. La liberté de religion, elle sera toujours possible, mais ce qu’on dit, c’est que l’État sera neutre par rapport à l’image qu’on projettera des personnes qui sont au service des citoyens. »

Intention louable qui a fait réagir la Fédération des femmes du Québec qui considère qu’il « serait toutefois encore plus efficace pour l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes de reconnaître le même statut aux droits sociaux, économiques et culturels (droit au logement, aux soins de santé, à un salaire décent, etc.) qu’aux droits civils et politiques (liberté d’expression, de conscience, de religion, etc.). »

Quand l’État québécois se prostituait avec l’église catholique. Le ciel est bleu l’enfer est rouge disait le premier ministre Maurice Duplessis

Selon Madame Marois, pour que « le vivre-ensemble, (…) soit rassembleur, il faut que les règles soient claires », puisque le Québec sortira gagnant de « la clarification de ces règles ». En ce sens la première ministre a tout a fait raison, d’autant plus que l’inégalité des sexes au Québec ça fait partie de notre héritage culturel. On sait que les québécoises ont obtenu le doit de vote le 25 avril 1940. À l’époque, plusieurs s’y opposaient vertement comme en foi cet article publié dans le journal Le Devoir le 2 mars 1940:

« Nous ne sommes pas favorable au suffrage politique féminin.1º – Parce qu’il va à l’encontre de l’unité et de la hiérarchie familiale;2º – Parce que son exercice expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures de l’électoralisme;

3º – Parce que, en fait, il nous apparaît que la très grande majorité des femmes de la province ne le désirent pas;

4º – Parce que les réformes sociales, économiques, hygiéniques, etc., que l’on avance pour préconiser le droit de suffrage chez les femmes, peuvent être aussi bien obtenues, grâce à l’influence des organisations féminines en marge de la politique.

Ce texte incendiaire est signé Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve (1883-1947) archevêque de Québec « Pour répondre à de nombreuses instances et mettre fin à diverses opinions qu’on nous prête, à propos du projet de loi accordant aux femmes le droit de vote, aux élections provinciales ».

Cardinal Villeneuve avec son crucifix

dans le cou symbole de l’oppression féminine

En lisant ce texte je m’interroge vraiment sur les valeurs de laïcité de l’état québécois qui se permet de faire la leçon à propos de l’égalité homme femme dans la société, tout tout en prônant la conservation du crucifix à l’Assemblée Nationale du Québec; un symbole religieux qui a toujours écrasé les femmes catholiques et plus particulièrement les femmes québécoises.

Québec le province le plus de corruption.

Beau monde que le nôtre. On s’attaque à l’eau, à l’air et à ce que nous mangeons. On nous dicte à quelle heure et comment on doit manifester, sous peine de nous faire battre par des fous armés. Et on s’attaque maintenant subtilement, mais avec tout autant de violence, à la transmission de la pensée humaine. Y a pas un dictateur au monde, même le pire, qui en demandait autant ? Est-ce un génocide culturel ou un suicide collectif? Peu importe, faut pas laisser faire. Il faut se battre. Le PQ de Marois, depuis le jour sombre de son élection, a fait plus pour assombrir le Québec que les Libéraux eux même ne l’auraient souhaités dans leurs rêves les plus fous. Un vrai wet dream. De quoi assurer, dans notre système politique psychotique, la réélection des bandits de grands chemins. Assombrir notre société dis-je, au point de nous replonger avec fermeté dans LA GRANDE NOIRCEUR, elle qui a mené nos pères, nos sœurs, à faire la mythique révolution tranquille.

Beau monde que le nôtre. On s’attaque à l’eau, à l’air et à ce que nous mangeons. On nous dicte à quelle heure et comment on doit manifester, sous peine de nous faire battre par des fous armés. Et on s’attaque maintenant subtilement, mais avec tout autant de violence, à la transmission de la pensée humaine. Y a pas un dictateur au monde, même le pire, qui en demandait autant ? Est-ce un génocide culturel ou un suicide collectif? Peu importe, faut pas laisser faire. Il faut se battre. Le PQ de Marois, depuis le jour sombre de son élection, a fait plus pour assombrir le Québec que les Libéraux eux même ne l’auraient souhaités dans leurs rêves les plus fous. Un vrai wet dream. De quoi assurer, dans notre système politique psychotique, la réélection des bandits de grands chemins. Assombrir notre société dis-je, au point de nous replonger avec fermeté dans LA GRANDE NOIRCEUR, elle qui a mené nos pères, nos sœurs, à faire la mythique révolution tranquille.

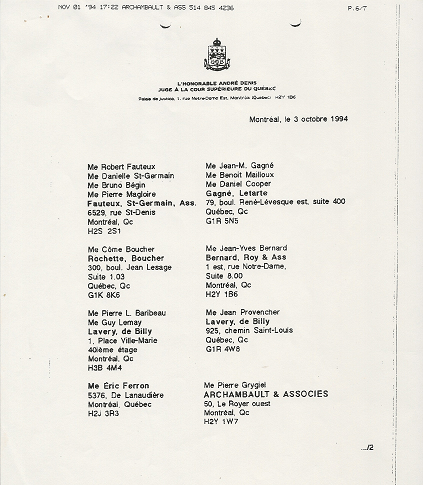

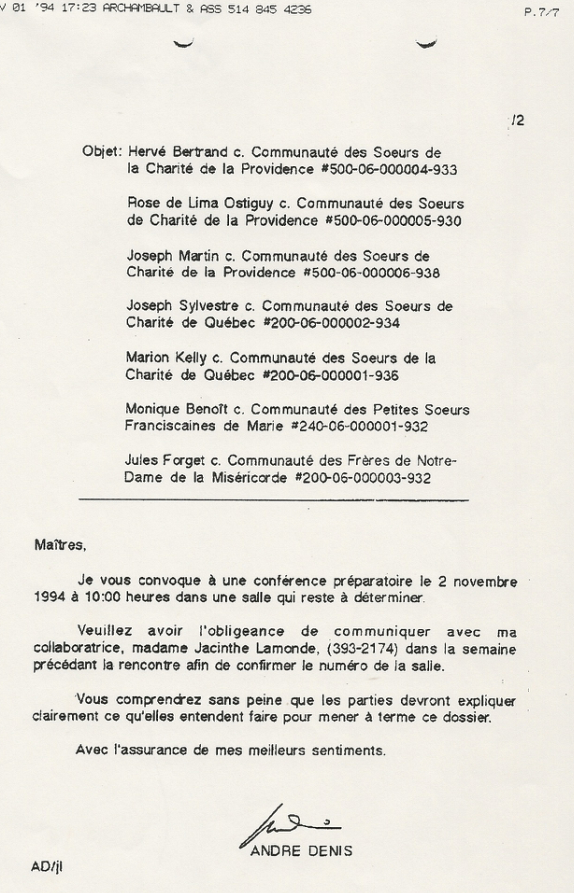

Les orphelins ont tenté de poursuivre la congrégation. Ils ont d’abord comparu devant Estelle Gravel, la procureure, pour qu’elle décide s’ils pouvaient ou non porter des accusations. La procureure leur a demandé de raconter les faits, mais aux dires des orphelins, elle n’avait pas l’air de les croire. « [On nous disait] : «ils sont morts, ils sont vieux, il faut pardonner». » Estelle Gravel n’a pas accepté de donner d’entrevue à notre équipe, mais elle dit avoir douté de la fiabilité des témoins. Plusieurs, à son avis, ont rajouté des agressions sexuelles à la dernière minute dans l’espoir d’avoir de l’argent. Elle ne pensait pas pouvoir obtenir de condamnation, et a choisi de ne pas porter d’accusations.

Les orphelins ont tenté de poursuivre la congrégation. Ils ont d’abord comparu devant Estelle Gravel, la procureure, pour qu’elle décide s’ils pouvaient ou non porter des accusations. La procureure leur a demandé de raconter les faits, mais aux dires des orphelins, elle n’avait pas l’air de les croire. « [On nous disait] : «ils sont morts, ils sont vieux, il faut pardonner». » Estelle Gravel n’a pas accepté de donner d’entrevue à notre équipe, mais elle dit avoir douté de la fiabilité des témoins. Plusieurs, à son avis, ont rajouté des agressions sexuelles à la dernière minute dans l’espoir d’avoir de l’argent. Elle ne pensait pas pouvoir obtenir de condamnation, et a choisi de ne pas porter d’accusations.

Le comité des orphelins(es) de Duplessis fondation Par Hervé Bertrand 1er Président en 1991 avec sa charte enregistré au Québec.

Le comité des orphelins(es) de Duplessis fondation Par Hervé Bertrand 1er Président en 1991 avec sa charte enregistré au Québec.